Un peu de technique pour comprendre la situation actuelle de l’euskara !

Philippe Blanchet, sociolinguiste provençal exerçant à l’université Rennes 2, s’est fait connaître du grand public pour ses travaux concernant la glottophobie : « discriminations à prétexte linguistique ». Vous aurez l’occasion d’en savoir plus en lisant un prochain article, ici-même.

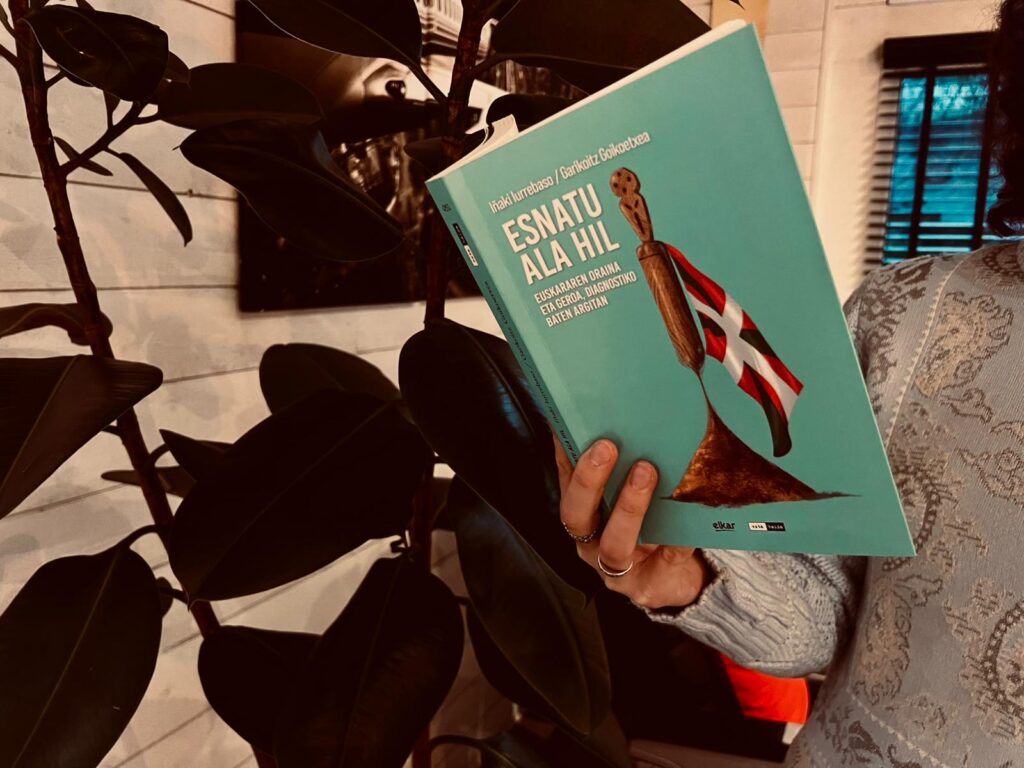

Blanchet mène actuellement des travaux, ponctués de conférences publiques, concernant la distinction entre langue minoritaire et minorée (ou minorisée). Ah bon, ce n’est pas la même chose ?? Eh bien non, et la distinction est très importante pour, par exemple, comprendre la situation actuelle de l’euskara, ou d’autres langues du monde.

En regardant plus en détail, cela donne :

- Langue minoritaire (vous l’avez à l’oreille, c’est sûr) : langue à peu de locuteurs, ou en perte de locuteur.

- Langue minorée (ah bon, vous l’avez moins celle-là ?) : langue à peu d’espaces vitaux, ou en perte d’espaces vitaux.

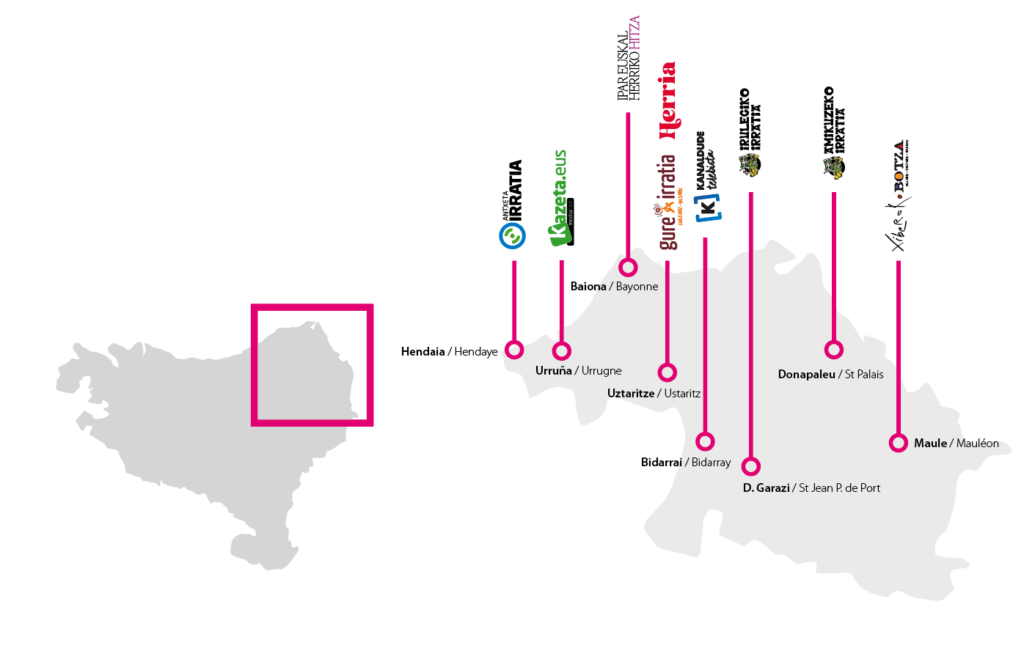

Les espaces vitaux assurent la transmission et l’usage social d’une langue, et ne sont ni plus, ni moins, que les espaces qui ponctuent le quotidien d’une société : la famille, la crèche, l’école, le centre de loisirs… mais aussi la boulangerie, le café, le marché, la mairie, le médecin, le travail… dans le cas de l’Europe occidentale.

Moins il y a d’espaces vitaux (langue minorée), moins il y a de locuteurs (langue minoritaire), comme l’avait soutenu, dès les années 1980, José Maria Sanchez Carrion Txepetx, sociolinguiste spécialiste de la revitalisation de l’euskara. Une langue deviendrait donc minoritaire en étant minorée ?

Juste un café (kafe bat)

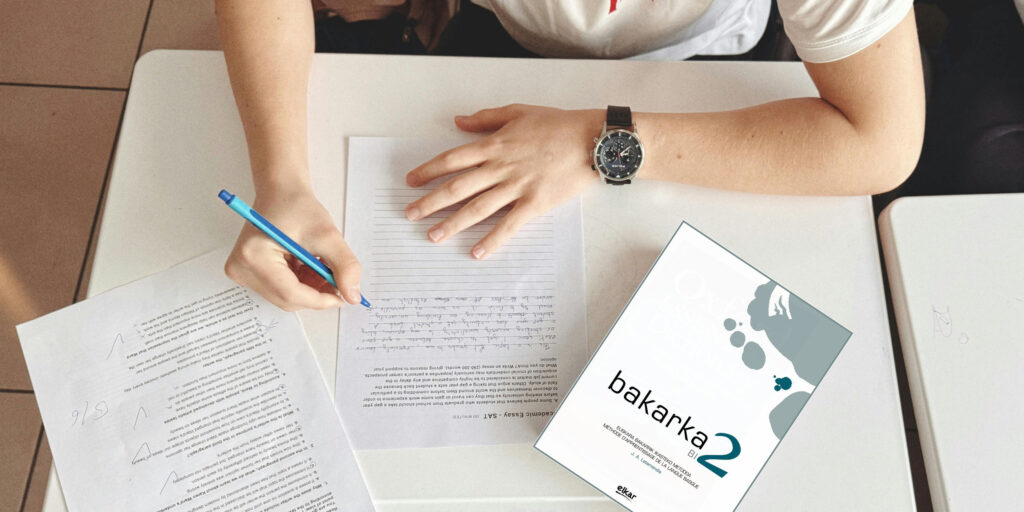

Pour la sociolinguiste basque Jone Miren Hernandez, il est fondamental d’être conscient de la situation minorée d’une langue, pour que ses locuteurs et la société dans laquelle ils et elles vivent s’organisent pour revitaliser une langue, et lui assurer des espaces vitaux pour sa transmission et son usage social, dans un monde qui continuerait à être plurilingue et interculturel.

En vous mettant à la place d’un bascophone qui souhaite commander un café (kafe bat) en euskara dans un environnement urbain (et presque exclusivement francophone) du Pays Basque nord, imaginez-vous mieux ses doutes et ses craintes, mais aussi (et surtout) ce qu’il y a à mettre en place pour que cela se fasse de manière la plus naturelle possible ?

Un paysage linguistique sécure, une attitude positive envers la personne bascophone, quelques mots en euskara en écho aux siens… Voilà un premier pas concret pour que la langue basque soit un peu moins minorée… et que vous ressentiez l’euskara en vous… pour franchir le cap de l’apprendre, et ainsi rejoindre le million de locuteurs euskaldun?